КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Мониторинг окружающей среды

Задание

29

Будут ли отражаться электромагнитные волны с граничной

частотой 9 МГц в дневное время от ![]() -слоя на высоте 200 км, если концентрация электронов в

-слоя на высоте 200 км, если концентрация электронов в

нем равна ![]()

![]() ?

?

Дано:

![]() ;

;

![]() .

.

Решение:

![]() -слой ионосферы представляет собой плазменный слой с

-слой ионосферы представляет собой плазменный слой с

концентрацией электронов, которая меняется в зависимости от времени суток.

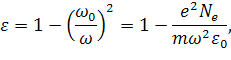

Диэлектрическая проницаемость плазмы равна:

где ![]() — концентрация заряженных частиц;

— концентрация заряженных частиц;

![]() ,

, ![]() — заряд и масса электрона;

— заряд и масса электрона;

![]() — круговая частота излучения;

— круговая частота излучения;

![]() — диэлектрическая постоянная.

— диэлектрическая постоянная.

При увеличении концентрации

электронов или уменьшении частоты диэлектрическая проницаемость уменьшается.

При диэлектрической проницаемости ![]() , меньшей нуля, электромагнитные волны затухают и отражаются от

, меньшей нуля, электромагнитные волны затухают и отражаются от

границы с ![]() .

.

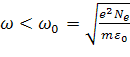

Электромагнитные волны отражаются от

границы слоя ![]() , если круговая частота

, если круговая частота  .

.

Так как  , а

, а ![]() , то приняв

, то приняв ![]() (чтобы началось выполнятся условие отражения

(чтобы началось выполнятся условие отражения ![]() ) найдем

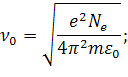

) найдем ![]() . Запишем

. Запишем  и

и ![]() , после того как мы приравняли левые части этих двух

, после того как мы приравняли левые части этих двух

уравнений, получим:

это

максимальная частота, при которой волны еще отражаются; эта величина меньше чем

![]() , соответственно электромагнитные волны с частотой

, соответственно электромагнитные волны с частотой ![]() отражаться не будут.

отражаться не будут.

Ответ: электромагнитные волны с граничной

частотой ![]() не будут отражаться от

не будут отражаться от ![]() -слоя в дневное время (при концентрации электронов в

-слоя в дневное время (при концентрации электронов в

нем ![]() ).

).

Задание

39

Для -лучей энергией ![]() толщины половинных слоев ослабления алюминия и свинца

толщины половинных слоев ослабления алюминия и свинца

соответственно равны:

![]() ,

,

![]() .

.

Найдите линейные коэффициенты

ослабления ![]() этих веществ.

этих веществ.

Решение: При прохождении -лучей через слой вещества

происходит их поглощение, следовательно интенсивность ![]() -лучей экспоненциально убывает в зависимости от

-лучей экспоненциально убывает в зависимости от

толщины слоя:

![]()

Пройдя

поглощающий слой толщиной, равной толщине слоя половинного ослабления ![]() , пучок -лучей будет иметь интенсивность

, пучок -лучей будет иметь интенсивность

Подставив значение ![]() и.

и. ![]() , первую формулу, получим:

, первую формулу, получим:

Прологарифмировав последнее

выражение, получим искомое значение линейного коэффициента ослабления:

Подставив значения ![]() ,

, ![]() и

и ![]() , найдем величины

, найдем величины ![]() и

и ![]() соответственно

соответственно

Ответ: линейные коэффициенты ослабления

равны ![]() и

и ![]() для алюминия и свинца соответственно.

для алюминия и свинца соответственно.

Задание

49

Мимо

железнодорожной платформы проходит электропоезд. Наблюдатель, стоящий на

платформе, слышит звук сирены электропоезда. Когда поезд приближается кажущаяся

частота звука ![]() ; когда поезд удаляется, кажущаяся частота

; когда поезд удаляется, кажущаяся частота ![]() . Найти скорость поезда и частоту звука, издаваемого

. Найти скорость поезда и частоту звука, издаваемого

сиреной электропоезда. Скорость звука ![]() .

.

Дано:

![]()

![]()

![]()

![]()

Найти:

u-? ν-?

Решение: Согласно принципу Доплера, частота

звука, воспринимаемая наблюдателем, зависит от скорости движения источника

звука и скорости движения наблюдателя. Эта зависимость выражается формулой:

![]() ,

,

Где ν –

частота, звуковых волн, излучаемых источником;

с – скорость

звука;

u – скорость

движения источника;

v — скорость

движения наблюдателя;

![]() — частота волн, воспринимаемых наблюдателем.

— частота волн, воспринимаемых наблюдателем.

Учитывая,

что наблюдатель остается неподвижным (v = 0), получаем:

![]() .

.

Тогда

получим систему уравнений c

двумя неизвестными u и ν:

![]() (поезд приближается)

(поезд приближается)

![]() . (поезд удаляется)

. (поезд удаляется)

Отсюда:

![]() ,

, ![]() .

.

u

= 34 м/c, ![]() = 990 Гц.

= 990 Гц.

Ответ: скорость движения поезда 34 м/с,

частота звука, издаваемого сиреной электропоезда, 990 Гц.

Задание

59

Опишите

основные и опасные свойства, напишите соответствующие уравнения химических

реакций поверхностно-активных веществ (ПАВ).

Решение:

1)

Поверхностная активность:

ПАВ ‒ органические соединения дифильного

строения, т. е. содержащие в молекуле атомные группы, сильно различающиеся по

интенсивности взаимодействия с окружающей средой (в наиболее практически важном

случае — водой). Так, в молекулах ПАВ имеются один или несколько углеводородных

радикалов, составляющих липофильную, часть (гидрофобную часть) молекулы, и одна

или несколько полярных групп ‒ гидрофильная часть. Слабо взаимодействующие с водой

гидрофобные группы определяют стремление молекулы к переходу из водной

(полярной) среды в углеводородную (неполярную). Гидрофильные группы, наоборот,

удерживают молекулу в полярной среде или, если молекула ПАВ находится в

углеводородной жидкости, определяют её стремление к переходу в полярную среду.

По типу гидрофильных групп ПАВ делят на ионные, или ионогенные, и неионные, или

неионогенные. Ионные ПАВ диссоциируют в воде на ионы, одни из которых обладают

адсорбционной (поверхностной) активностью, другие (противоионы) ‒ адсорбционно неактивны. Если

адсорбционно активны анионы, ПАВ называются анионными, или анионоактивными, в противоположном

случае ‒ катионными, или катионо-активными.

Анионные ПАВ ‒ органические кислоты и их соли, катионные ‒ основания, обычно амины различной

степени замещения, и их соли.

Анионоактивные

ПАВ:

Отрицательные

ионы (анионы) мыла и алкилбензолсульфоната склонны концентрироваться на

поверхности раздела воды и жира. Водорастворимый отрицательно заряженный конец

остается в воде, тогда как углеводородная часть погружена в жир.

Катионоактивные

ПАВ:

окружающая

среда активное вещество

Типичный

катионный детергент, хлорид алкилдиметилбензиламмония (IV), является солью

четвертичного аммония, содержащей азот, связанный с четырьмя группами.

Хлорид-анион всегда остается в воде, поэтому его называют гидрофильным;

углеводородные группы, связанные с положительно заряженным азотом, являются

липофильными.

2)

Действие на окружающую среду:

Широкое

применение синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), особенно в составе

моющих средств, обусловливает поступление их со сточными водами во многие

водоемы, в том числе в источники хозяйственно-питьевого водоснабжения. В

настоящее время эти вещества являются одними из самых распространенных

химических загрязнителей водоемов. В подземные воды ПАВ попадают в результате

применения почвенных методов очистки сточных вод на биологических полях, при

пополнении запасов сточных вод из открытых водоемов и при загрязнении почвы

этими веществами.

Поверхностно-активные

вещества относятся к экологически жестким веществам. Они очень трудно

ассимилируются природной средой и крайне отрицательно влияют на состояние

водоемов. Дело в том, что на их окисление расходуется слишком много

растворенного кислорода, который таким образом отвлекается от процессов

биологического окисления. Детергенты очень вредны для гидробионтов. У рыб они

вызывают жаберные кровотечения и удушье, а у теплокровных животных нарушают

функции биомембран, усиливая тем самым токсическое и канцерогенное влияние

других токсикантов водной среды.

3)

Токсичность:

Отрицательное

влияние ПАВ на организм обусловлено в основном их раздражающим и

сенсибилизирующим действием. Мелкодисперсной пыли ПАВ обладает хорошей

растворимостью в воде и жидких средах организма, плохой смываемостью с загрязненных

ею поверхностей, что усиливает активность ПАВ. Ингаляционное поступление в

организм пыли ПАВ может вызывать дистрофические изменения и аллергические

заболевания верхних дыхательных путей, способствовать более частому

возникновению острых респираторных инфекций, острых бронхитов, а в ряде случаев

является причиной возникновения и прогрессирования бронхиальной астмы. При

длительном воздействии ПАВ на кожу возникает выраженная сухость кожи,

сопровождающаяся зудом. В дальнейшем возможно развитие клинически выраженных

форм дерматитов и экзем. Изменение бактерицидных свойств кожи способствует

возникновению фурункулов, карбункулов, флегмон, абсцессов и др.

Задание

69

Проанализировать

абсорбцию, распределение и токсичность иона металла (на примере молибдена) в

организме человека и животных.

Решение:

Молибден ‒ единственный элемент второй серии переходных

металлов, биологическая функция которого в настоящее время известна. Впервые

внимание на этот элемент было обращено в связи с его токсическим действием на

организм сельскохозяйственных животных: было установлено, что известный более

100 лет в Англии «пастбищный понос» крупного рогатого скота (teart) представляет собой не что иное, как

молибденоз. Вскоре молибденоз был описан как «болотный понос» в Новой

Зеландии, Нидерландах, США, ГДР и других странах мира. Во всех случаях он

встречался в определенных ограниченных пастбищных массивах, отличающихся

повышенным уровнем этого металла в почвах и растительности. Первые исследования

молибденоза позволили предложить и эффективное средство его предупреждения ‒ дачу животным сульфата меди. Таким

образом, с самого начала был обнаружен физиологический антагонизм этих двух

металлов, который, как вскоре оказалось, имеет различные формы проявления в

зависимости от содержания в корме сульфатов.

Явления недостаточности молибдена у сельскохозяйственных

животных в естественных условиях не обнаружены, если не считать повышение

содержания меди в организме животных при низком уровне молибдена в пастбищных

растениях. Дефицит молибдена удалось вызвать экспериментальным путем у жвачных,

которым он необходим для нормального функционирования микрофлоры преджелудков,

и у домашних птиц, нуждающихся в повышенном количестве этого элемента в связи с

интенсивным течением у них пуринового обмена.

Выяснение роли молибдена в обмене веществ животного организма

связано с открытием трех молибденсодержащих ферментов ‒ ксантиноксидазы, альдегидоксидазы и

сульфитоксидазы.

Молибден хорошо всасывается как из продуктов питания, так и

из большинства своих неорганических соединений. Особенно хорошо усваиваются

жвачными водорастворимые соединения шестивалентного молибдена и его соединения,

присутствующие в зеленых растениях. Кролики и морские свинки хорошо усваивают

даже такие слаборастворимые соединения, как ![]() и

и ![]() (но не

(но не ![]() ), если их добавлять в корм большими дозами. Молодняк

), если их добавлять в корм большими дозами. Молодняк

крупного рогатого скота усваивает поступившие per os дозы 49Мо значительно хуже, чем растущие

свиньи. Основным местом всасывания молибдена является тонкая кишка.

У свиней, крыс и человека молибден выделяется преимущественно

с мочой, тогда как у

крупного рогатого скота и овец, получающих корм, бедный сульфатами, в моче

появляются всего ![]() молибдена от поступившей дозы. При повышении суточной

молибдена от поступившей дозы. При повышении суточной

дозы сульфатов до ![]() в сухом веществе рациона количество молибдена,

в сухом веществе рациона количество молибдена,

выделяемое с мочой, у жвачных возрастает до ![]() . Действие сульфатов носит высокоспецифический

. Действие сульфатов носит высокоспецифический

характер, не связано с усилением диуреза, и их замена целым рядом других солей,

таких как вольфрамати,

селенаты, фосфаты,

цитрат и перманганат,

не оказывает подобного

влияния на выделение молибдена. Эндогенный сульфат столь же эффективен, как и

сульфат экзогенного происхождения, о чем свидетельствует влияние на обмен

молибдена пищи с высоким содержанием белка. Дача овцам тиосульфата, цистеина и

метионина оказывает защитное действие при молибденозе. Определенная часть

молибдена выделяется с молоком и желчью. Обмен молибдена в значительной мере

зависит от деятельности микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Молибден длительное

время задерживается в пищеварительном канале жвачных, так как включается в

состав его микрофлоры. Будучи ростовым фактором для бактерий, этот элемент в повышенных количествах вызывает их усиленное

размножение в кишечнике, что приводит к поносам, наблюдаемым у жвачных при

молибденозе.

В настоящее время известно 15 молибденсодержащих ферментов,

три из которых встречаются в животном организме. Это альдегидоксидаза,

ксантиноксидаза и сульфитоксидаза. Молибденсодержащие ферменты образованы

обычно несколькими субъединицами, содержат два атома молибдена и дополнительные

простетические группы (молибдоптерин, ФАД, Fe, гем, Se). В биологических системах молибден

присутствует в четырех состояниях окисления (IV ‒ VI), из которых соединения Mo(V) имеют отчетливый

ЭПР-сигнал, легко распознаваемый по его характерной сверхтонкой структуре,

содержащей шесть сателлитных пиков.

Из перечисленных ферментов остановимся на ксантиноксидазе и

сульфитоксидазе, которые имеют существенное значение в патологии человека, а

также упомянем молибденовый кофактор, содержащий молибден, железо и серу.

Ксантиноксидаза коровьего молока (фермент Шардингера)

представляет собой димер с молекулярной массой 283000, содержащий на каждую

субъединицу молекулу ФАД, кластер. Fe4S4 (или два кластера Fe4S4), персульфидную группу и один атом молибдена. Фермент

катализирует окисление гипоксантина в ксантин и ксантина в мочевую кислоту.

Ксантиноксидаза ‒ фермент, катализирующий окисление

ксантина, гипоксантина и альдегидов с поглощением кислорода и образованием

соответственно мочевой кислоты, ксантина или карбонових кислот и супероксидных радикалов. Она

является важным ферментом обмена пуринов, катализирующим реакцию, завершающую

образование мочевой кислоты в организме человека и животных. При генетическом

дефекте ксантиноксидазы и нарушении реабсорбции ксантина в почечных канальцах

возникает ксантинурия, которая характеризуется выделением с мочой очень

большого количества ксантина и тенденцией к образованию ксантиновых камней; при

этом содержание мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче в суточном

количестве резко снижено (менее ![]() и

и ![]() ).

).

Ксантиноксидаза окисляет большое число соединений, включающих

пурины, птеридины, пиримидины и альдегиды. Однако физиологическое значение

некоторых из этих реакций неизвестно. Аллопуринол ‒ пиразолопиримидии, используемый в

клинике при лечении подагры, окисляется ферментом до оксипуринола, блокирующего

молибденовый центр и реакцию образования уратов. Молибден фиксируется при этом

в состоянии окисления +4.

Оксидазная активность свойственна ферментам млекопитающих,

тогда как аналогичные ферменты из тканей пищи, грибов и микроорганизмов являются

дегидрогеназами, использующими в качестве физиологических акцепторов электронов

NAD+ или другие переносчики электронов. Ферменты млекопитающих

претерпевают превращение в оксидазу из дегидрогеназы в процессе выделения. В

этой связи следует иметь в виду, что in vivo образование супероксидного

иона-радикала, по-видимому, весьма ограничено.

Сульфитоксидаза превращает сульфит в сульфат и строго

специфична к своему субстрату. Фермент присутствует преимущественно в печени, где

он локализуется в межмембранном пространстве митохондрий. Его физиологическим

акцептором электронов является митохондриальиый цитохром c. Сульфитоксидаза выделена из печени

человека, крупного рогатого скота, кроликов и крыс. Она представляет собой

димер, образованный двумя идентичными субъединицами с молекулярной массой 55000

‒ 60000, из которых каждая содержит по

одному атому молибдена и одной молекуле цитохрома b5-типа.

Окисление сульфита осуществляется молибденовым центром, что

приводит к восстановлению Mo6+ до Мо4+, реокисление которого совершается

одноэлектронными этапами и включает образование Мо5+. Две

простетические группы сульфитоксидазы расположены в разных доменах. С помощью

мягкого протеолиза сульфитоксидазы из печени крысы удалось выделить

молибденовый домен с сохранением его каталитической активности. Этот домен

является единственным известным молибдопротеидом, не имеющим, кроме Мо,

других простетических групп.

Генетический дефект сульфитоксидазы у человека характеризуется

выраженными аномалиями мозга, умственной отсталостью, эктопией хрусталика и

повышенным выделением с мочой сульфитов, S-сульфоцистеина и тиосульфата при

заметном снижении количества сульфатов. Молекулярная основа этой патологии неизвестна. Можно

предположить, что она наступает либо в связи с накоплением токсических

количеств сульфитов в одном из критических органов, либо из-за отсутствия

сульфата, необходимого для образования сульфолипидов, белков и мелких молекул. Тяжелые

патофизиологические нарушения при этом дефекте свидетельствуют о

незаменимости молибдена для организма человека.

Молибденовый кофактор. Одним из наиболее впечатляющих событий

в исследованиях биохимии молибдена последних лет является расшифровка природы

молибденового кофактора. Этот кофактор, рассматривавшийся вначале как чисто

гипотетическое соединительное звено двух молибденовых ферментов у Aspergillus nidulans, вскоре оказался незаменимым компонентом

всех (кроме одного) известных в настоящее время молибденсодержащих ферментов.

Было показано, что в моче больных отсутствуют молибденовый

кофактор и уротион. Это свидетельствует, что у обоих соединений имеются общие

пути биосинтеза. Молибденовый кофактор получил название «молибдоптерин».

В литературе уже давно обсуждается вопрос о возможной связи

избытка молибдена в пище с возникновением подагры. Предполагается, что повышенный

синтез ксантиноксидазы и интенсификация пуринового обмена ведут к накоплению избыточных

количеств мочевой кислоты, с выделением которых не справляются почки. В

результате этого мочевая кислота и ее соли откладываются в сухожилиях и

суставах. Это

заболевание характеризуется соответствующими биохимическими изменениями в

крови. Однако в настоящее время еще нет определенного мнения о его истинной

природе.